朝鲜停战谈判一开始就面临一些棘手的技术安排。今天,联合国到处插手,常常以调停者的身份介入各种冲突,但在朝鲜战争中,它却是交战一方,所有问题都要同朝中方面平等协商解决。

谈判首先要有个地方,哪怕有个帐篷,也可以挡风遮雨,还要有桌椅、照明、供暖等设备。桌椅如何摆法、双方如何进出,联络官们也要费不少口舌。

其次,就是语言问题,主要谈判对手是朝鲜和美国,与他们沟通至少讲三种语言。经过协商,双方同意大会上仅用英语及朝语,形成美国和朝鲜的对等谈判。这从谈判桌上仅摆联合国旗和朝鲜国旗也可见一斑。

同语言紧密相连的是记录问题。一般,国际会议都有秘书处,负责会议行政安排,包括会议记录。当时双方敌意正浓,朝中方面无意同美国人搞什么“联合秘书处”,从而否定了美方建议。在那个年代里,电子设备还不普遍,也排除了使用录音机的可能。这就是说,双方各自记录,而且只能用人工。

停战谈判的斗争十分尖锐,对方的字字句句都要仔细琢磨。我们的对手是美国人,而且美方的朝语翻译也不足信,因此朝中方面决定会上主要记英语,而且要逐字记录,以求精确和完整。特别考虑到,掌握谈判进程的朝中领导人都没有参加现场谈判,这种需要尤为突出。

做英文逐字记录就需要有英文速记员。对美国人来说,英文速记员俯拾即是。在发达的西方商业社会中,速记和打字是秘书必不可少的基本功。可是,我们去哪里找?上海、天津的旧洋行职员中有此类人员,但一时找不来,即使找来,能否任用,也颇成问题。考虑再三,唯一的出路就是自己培养。于是,设法从上海买到几本翻印的英文速记书。不少懂英语的年轻同志便兴致勃勃地学了起来。

中国人学英语速记殊非易事。首先,英文要好。听不懂,还做什么记录?尤其是做逐字记录,要字字听准。在这点上,毫不低于对翻译的要求。其次,要掌握速记技术。我们不是从速记学校毕业的,而是无师自通,也没有先经一段时期的学习,而是边学边用。开始时困难之大,可想而知。

美国速记员几个人轮流作业,10分钟换一次班。回去休息时,即把速记符号转成文字。散会时,全部记录基本就绪。我们则是二人同记,由于技术一时不过关,只能普通字与速记并用,还需利用朝语发言或翻译的间隙补遗。这样,记完一次时间较长的会议,已头昏脑涨。回到开城,还需相互核对所记内容,以求精确,若是对不出来,再找参加会议的翻译和参谋助一臂之力。

我们的速记人员中也有“高手”。“高手”在美国土生土长,英文水平高于他人,速记学得快,是会议记录的中坚。一般,我们都能完成任务,但有时“高手”也会被难倒。谈判顺利时,遇有重要发言,美方还会递交一份发言稿,谈判濒于破裂时,美方代表前来赴会完全是为了应付。有时好像是专门为了“整”我们这些搞记录似的,稿子念得飞快,根本记不下来。这就苦了我们,这种发言大都是骂人的,不能向对方索要稿子。我们使出浑身解数,求其逐字。实在搞不出来,就打虚线,以示遗漏。

代表团的速记员不仅要负责搞出英文的全文记录,还常监管我方正式函件的英文打字。我们用的是一架普通英文打字机,设备不如对方,然而却要求成品的质量不比美方逊色。这就是说,递交对方的重要信件和发言稿不能出现修改痕迹,更不要说错漏。那时,没有修正液,更甭提可进行文字处理的电脑。打错了便用硬橡皮擦,擦后纸面粗糙会留下痕迹,因此,为做到纸面整洁,只要出现一个错情,哪怕是一个字母或一个标点符号,便全部重打,这就苦了我们的“高手”。

如此严格,并非上级要求,而是我们给自己定的规矩。在我们看来,交给对方合乎标准的产品,不仅是技术上的较量,更重要的是政治上争一口气。我们不能丢朝鲜人或中国人的脸。

虽然如此,双方客观上仍存在技术差距。有一次收到美方最高司令官的一封来信,拆开一看,吃了一惊,那信字体浓重,排列整齐,轻重均匀。我心想美国人真厉害,一封信还送到东京去铅印。后来才弄清,那信是用电动打字机打的。谈判后期,美方速记员不再手记,而是用一架三条腿支着的小型机器。手指轻按键盘,滚动的纸带便出现记录的符号。换人时,把纸条一撕,回去便可回读,变成文字。我们不知那是何物,便称之为“速记机”。

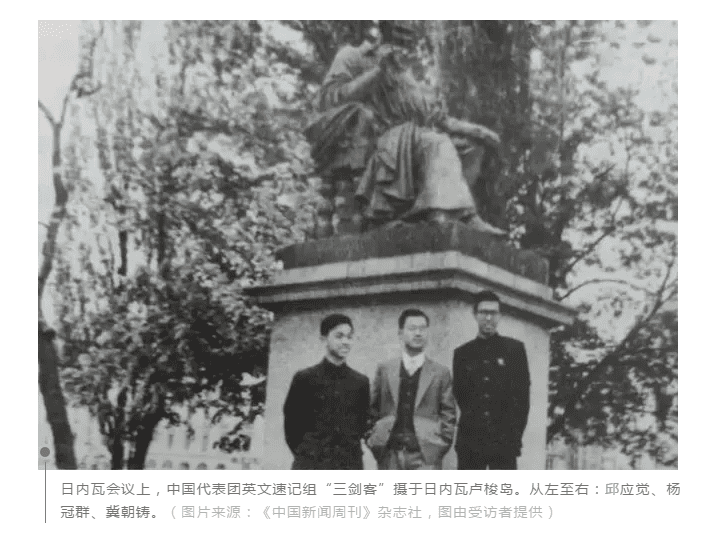

1954年召开朝鲜及印度支那问题的日内瓦会议。代表团中有3名记录人员,包括我们的“高手”冀朝铸,被抽调去支持新的任务。此三人组成“速记组”,我被指定为组长,但说实在的,业务上更多倚重其他二人。

从北京经莫斯科,到布拉格长达11天的火车旅途上,三人毫不懈怠,每天坚持半天技术练兵,一人读稿,二人练习记录。在日内瓦会议上又朝夕相处,通力合作,被风趣地称为日内瓦的“三剑客”。为了纪念这难得的机遇,我们三人还共游卢梭岛,在卢梭铜像前留影。

另值得一提的是,出发前我们还印制了一批英文速记本。其实,我们从未见过“速记本”,开城时使用的全是白报纸,这共和国第一本英文速记本完全是根据实践自行设计的。

在进一步走向世界的过程中,我们也决定在装备上逐步现代化。经过特批,在日内瓦购买了一架电动打字机和两架“速记机”。这是新中国的第一架电动英文打字机。如果今天它还存在,也该赢得“功勋”的称号。那两架“速记机”却命运不济。日内瓦会议后,“速记组”便告解体,我们三人也纷纷转业,那两架高价买来的“洋货”也被一直锁在仓库里。

在朝鲜停战谈判中,我们青年人主要做的是技术性工作,但得到的锻炼和受到的教育却是巨大的。出席会议的机会,使我们目睹美国代表的蛮横和丑态。出入板门店及参加美方违反协议事件的调查,也使我们得以了解会议帐篷外的尖锐斗争。压倒一切敌人的气概、勇挑工作重担的精神和极端负责、一丝不苟的作风,陪伴着我们一生,成为我们用之不竭的工作动力和思想风格的重要组成部分。

在朝鲜做“速记员”的那段时间,也为我们以后能够在政治上、思想上、业务上挑起重担做了准备。我们的“高手”后来成了周总理的翻译,另一名“剑客”小邱也成为华沙中美大使级会谈的翻译和助手。尤其有意思的是,我们这三个当年同“联合国军”对着干的年轻战士,最后都成了联合国的高级官员或我国驻联合国机构的代表。真是沧海桑田,世事何尝?

- end -

文章来源 |《苦甜的鸡尾酒》

作者 | 杨冠群 图片 | 网络

编辑 | 外交官说事儿 老江